Nato il 24 giugno di 110 anni fa, Fred Hoyle fu uno dei più influenti e anticonformisti scienziati del XX secolo.

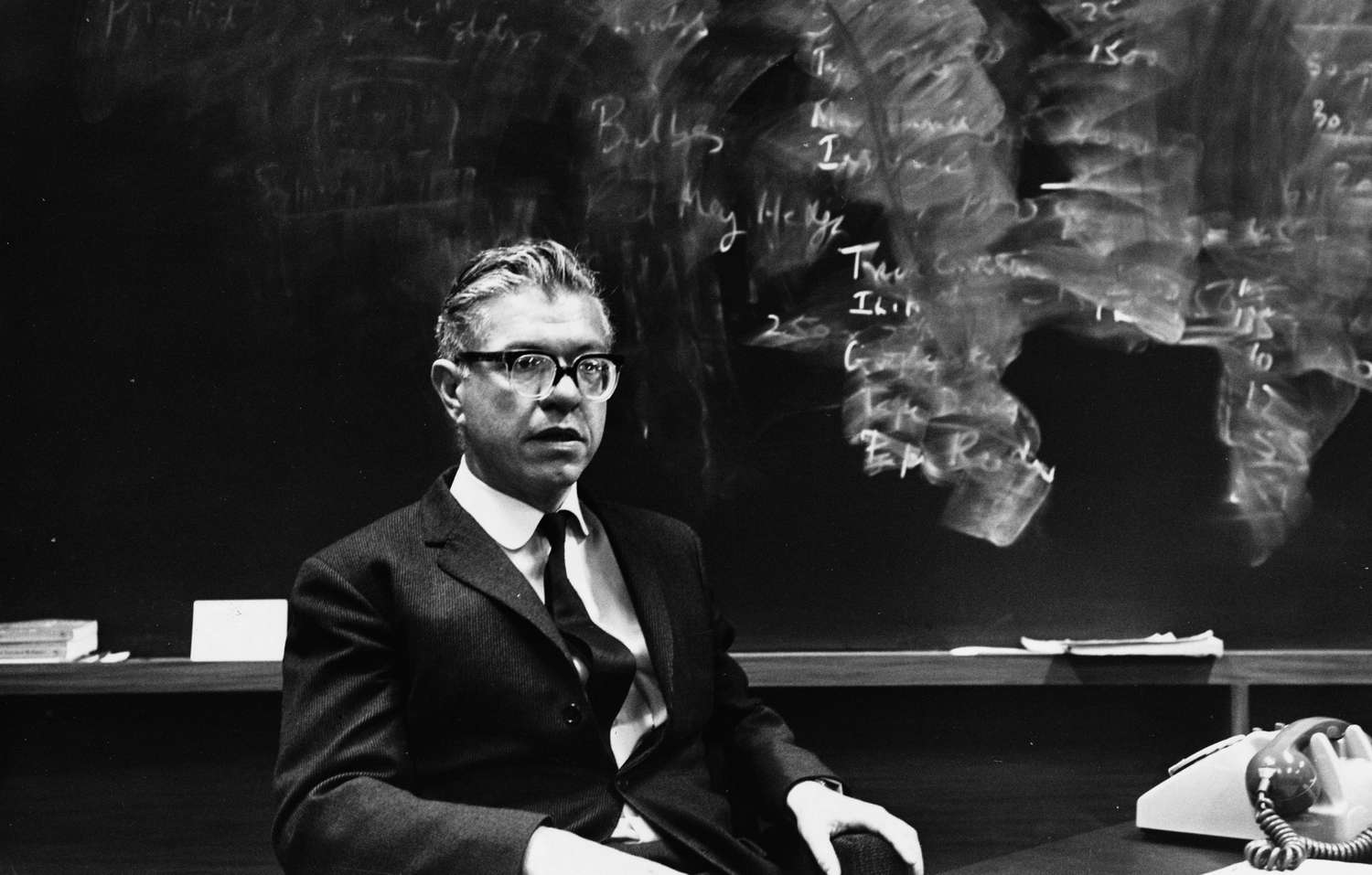

Sir Fred Hoyle nel suo laboratorio nel 1967. Credit: thoughtco.com/Getty Images.

Se l’inizio di tutti i problemi è il problema dell’inizio di tutto, eliminiamo l’inizio! Questo è ciò che pensò di fare Fred Hoyle, uno dei più brillanti e controversi astrofisici del XX secolo, quando decise di proporre una teoria alternativa al Big Bang alla fine degli anni ’40 del secolo scorso.

Nato il 24 giugno di 110 anni fa nello Yorkshire, in Inghilterra, Hoyle fu un pioniere in diversi campi dell’astrofisica e della cosmologia e autore di teorie innovative come quella dello stato stazionario, una visione alternativa dell’Universo che sfidò per qualche decennio il modello del Big Bang. Formulata nel 1948 grazie anche ai contributi di Hermann Bondi e Thomas Gold, la teoria vide la luce in un’epoca in cui la cosmologia era ancora una scienza embrionale e l’idea di un Universo in espansione, descritto dalle equazioni della relatività generale di Einstein e osservato poi da Edwin Hubble, stava ancora raccogliendo consensi. Ciò che si faticava principalmente ad accettare è il fatto che il Big Bang implicasse un inizio del tempo e dello spazio, qualcosa di filosoficamente e scientificamente problematico. Postulare l’esistenza di una singolarità iniziale appariva una soluzione “ad hoc” un po’ insoddisfacente, dal momento che costringeva a inserire nel modello teorico condizioni iniziali speciali quali, ad esempio, valori estremi di densità e temperatura. Inoltre, il modello “classico” del Big Bang, precedente cioè all’introduzione dell’ipotesi dell’inflazione, lasciava aperti altri due problemi: quello dell’orizzonte e quello della piattezza. Il primo ha a che fare con la connessione causale di alcune regioni dell’Universo che oggi, per via dell’espansione stessa, risultano essere incredibilmente lontane tra loro. Dal momento che la radiazione cosmica di fondo a microonde (CMB) è straordinariamente uniforme in temperatura, come possono queste regioni aver raggiunto l’equilibrio termico e mostrare altre proprietà comuni se la radiazione elettromagnetica partita poco dopo il Big Bang non ha avuto a oggi il tempo di percorrere quelle distanze? E poi, secondo problema: per produrre un Universo che presenta una geometria quasi piatta su vasta scala come testimoniato dalle osservazioni cosmologiche moderne (satellite Planck), nel modello del Big Bang la densità dell’Universo primordiale doveva essere estremamente vicina a un valore critico, ovvero una soglia che separa uno scenario evolutivo governato da un’espansione eterna da uno che porta invece alla fine per collasso gravitazionale. Di nuovo condizioni iniziali eccezionali, considerato il fatto che sarebbero bastate piccole deviazioni da questo valore, nel corso della lunghissima storia dell’Universo, per dar vita a qualcosa di molto diverso da ciò che vediamo adesso.

La teoria di Fred Hoyle e colleghi prese forma proprio per proporre una spiegazione alternativa e, anche se non molto convincenti, delle soluzioni ai problemi menzionati. Innanzitutto tenta di descrivere un universo coerente con le osservazioni disponibili all’epoca, ma privo di un’origine temporale: non solo l’Universo è omogeneo e isotropo nello spazio, ma lo è anche nel tempo, ovvero non ha avuto un inizio e non avrà una fine. Alla base della teoria dello stato stazionario vi sono due assunzioni fondamentali: l’Universo ha sempre avuto e sempre avrà le medesime proprietà generali in qualunque epoca (Principio Cosmologico Perfetto) e, di conseguenza, non esiste alcun istante di tempo privilegiato nella sua storia. Se non c’è stato un inizio, c’è stato tempo illimitato affinché tutte le regioni dell’Universo potessero entrare in contatto causale; non si verifica così il problema dell’orizzonte. Senza inizio non esiste nemmeno un set speciale di condizioni iniziali da dover regolare finemente per essere coerente con le evidenze sperimentali. Anche se, in questo quadro esplicativo, l’Universo risulta essere eterno, non significa che sia statico: l’espansione esiste, sostiene Hoyle, proprio perché osservata da Hubble nel 1929, ma la densità media di materia ed energia deve rimanere costante grazie alla creazione spontanea e continua di materia che compensa l’aumento di volume dovuto all’espansione. La teoria postula che, man mano che l’Universo si espande e la materia si “diluisce”, vengano creati spontaneamente nuovi atomi principalmente di idrogeno, in modo da formare nuove stelle e galassie. Il ritmo al quale avviene questo processo è estremamente basso, ovvero circa un atomo di idrogeno per metro cubo ogni miliardo di anni, in modo da non violare direttamente i principi osservativi noti, ma sufficiente a mantenere l’intero Universo in uno stato, appunto, stazionario. Se nuove particelle di idrogeno si formano spontaneamente, non è necessario postulare una densità inizialmente vicina al valore critico, proprio perché il valore stesso della densità è mantenuto costante nel tempo. In questo modo, la questione della piattezza non si pone o almeno è considerata irrilevante nel contesto del modello.

La teoria dello stato stazionario fu accolta con interesse, ma anche con scetticismo. Una delle principali obiezioni riguardava il meccanismo di creazione della materia: non esisteva (e tuttora non esiste) alcuna evidenza sperimentale di un processo che generi spontaneamente atomi di idrogeno dal nulla. Negli anni ‘50 e ‘60 la disputa tra sostenitori del Big Bang e dello stato stazionario divenne uno dei principali dibattiti in cosmologia. Hoyle fu un critico agguerrito del Big Bang e contribuì persino a coniarne il nome durante una trasmissione radiofonica della BBC nel marzo del ‘49, usando l’espressione “Big Bang” (grande botto) in tono dispregiativo. Ironia della sorte, quel nome divenne il termine ufficiale del modello oggi più accreditato per spiegare l’origine e l’evoluzione dell’Universo. Il colpo decisivo alla teoria dello stato stazionario arrivò infatti nel 1965, quando Arno Penzias e Robert Wilson scoprirono la radiazione cosmica di fondo a microonde. Questa debole radiazione uniforme, residuo del Big Bang, rappresentava una previsione fondamentale del modello di universo in evoluzione. La teoria dello stato stazionario non poteva spiegare l’esistenza di tale radiazione e questo portò la maggior parte della comunità scientifica ad abbandonarla. Negli anni successivi ulteriori osservazioni, come l’abbondanza degli elementi leggeri (elio, deuterio e litio) e la formazione delle galassie, confermarono le previsioni del modello del Big Bang e resero la teoria dello stato stazionario sempre più marginale. Hoyle, tuttavia, non si arrese mai del tutto. Continuò a proporre versioni modificate della sua teoria, come il “modello quasi stazionario”, in cui l’Universo subisce cicli di espansione e contrazione, alternati a fasi di creazione di materia. Hoyle fu un pensatore originale e anticonformista, capace di sfidare l’establishment scientifico con argomenti rigorosi e spesso provocatori; sebbene diverse di queste idee non abbiano mai ottenuto largo consenso, testimoniano la sua determinazione nel cercare alternative concettuali ai modelli teorici dominanti. Nonostante l’insuccesso della teoria dello stato stazionario, Fred Hoyle è ricordato come uno dei più influenti cosmologi del XX secolo. Il suo contributo più duraturo è forse quello della nucleosintesi stellare: fu tra i primi a spiegare come gli elementi chimici più pesanti dell’elio vengano creati all’interno delle stelle, attraverso reazioni di fusione nucleare. Anche se inadeguata, la teoria dello stato stazionario ha comunque avuto un ruolo importante nel dibattito cosmologico del XX secolo, costringendo i sostenitori del Big Bang a rafforzare le evidenze sperimentali e teoriche del proprio modello. La storia di Hoyle e colleghi ci insegna infatti come la scienza avanzi grazie al confronto tra idee diverse e persino teorie errate possono stimolare nuove scoperte.