Nel biennio 2023-2025 si celebra il centenario della nascita dei planetari moderni. Il 21 ottobre 1923 uno ZEISS Modello I fu il primo proiettore planetario a entrare in funzione presso il Deutsches Museum di Monaco di Baviera e il 7 maggio 1925, presso il medesimo museo, fu aperto al pubblico il primo planetario di proiezione al mondo.

L’uomo ha da sempre osservato il cielo, con il suo sguardo carico di attese e di paure, per cercare di comprendere i suoi misteri. Nel corso dei secoli l’umanità ha saputo cogliere nella regolarità dei moti celesti il manifestarsi di un ordine superiore da cui trarre segni per dare senso alla propria vita terrena e avere indicazioni su ciò che avrebbe riservato il futuro. Pian piano prese forma l’idea di portare in qualche modo il cielo sulla Terra attraverso la creatività e l’ingegno. Questa ambiziosa impresa ebbe inizio con le innumerevoli riproduzioni artistiche dell’aspetto della volta stellata fino ad arrivare, già dal III secolo a.C., alla costruzione di globi celesti tridimensionali sui quali venivano raffigurate le costellazioni allora note e alcuni riferimenti fondamentali come l’eclittica, il percorso apparente che il Sole descrive in un anno rispetto allo sfondo delle stelle fisse, e l’equatore celeste, ovvero quello terrestre proiettato fino a incontrare idealmente la sfera delle stelle fisse. Si trattava sostanzialmente di “mappamondi celesti” di dimensioni contenute che avevano la funzione di fornire una rappresentazione d’insieme del cielo visto dall’esterno, senza però la possibilità di ricreare artificialmente i moti apparenti degli astri che si osservano invece dalla Terra. Un notevole passo avanti nella realizzazione dei globi fu compiuto nella seconda metà del XVII secolo, quando si raggiunsero adeguate conoscenze astronomiche e si affermò definitivamente la teoria copernicana. Nel 1664 Andreas Busch ideò e costruì, sotto la supervisione del matematico e geografo Adam Olearius, il cosiddetto “Globo Gottorp”, in onore del duca Federico III di Holstein-Gottorp che l’aveva richiesto per posizionarlo in un giardino del suo palazzo come intrattenimento per gli ospiti. Grazie a questo strumento si attuò un vero e proprio cambio di prospettiva: si poteva avere una visione del cielo dall’interno e non più dall’esterno. Una decina di persone poteva letteralmente entrare nella grande sfera cava di rame del diametro di poco più di tre metri e, attraverso congegni idraulici, assistere a una rotazione completa del cielo in 24 ore osservando, sebbene in modo graficamente poco soddisfacente (le stelle erano disegnate), ciò che realmente era presente in cielo alla latitudine a cui si trovava lo strumento. Sul finire del ‘600 molti astronomi e matematici, tra cui l’olandese Christiaan Huygens, si cimentarono nella costruzione di rudimentali planetari meccanici che avevano come principale scopo quello di riprodurre nel modo corretto i moti dei pianeti del sistema solare, così com’era conosciuto allora, secondo orbite eccentriche, come risultava dalle indagini di Keplero; erano però sprovvisti di una “sfera stellare”. Grazie allo sviluppo tecnologico nel settore dell’orologeria, nella prima parte del ‘700 prese avvio l’era dei modelli meccanici del sistema solare, i cosiddetti “Orrieres” (dal titolo nobiliare di Charles Boyle, quarto conte di Orrery), che simulavano le posizioni relative e i movimenti dei pianeti e delle loro lune intorno al Sole. Questi congegni erano però ben lontani dal concetto di planetario come lo intendiamo oggi e, di conseguenza, l’idea dei globi rimase viva a lungo. Infatti, il più recente e sofisticato globo celeste, quello di Atwood, risale addirittura al 1912-1913 e fu installato nel museo dell’Accademia delle Scienze di Chicago.

Globo di Atwood restaurato presso l’Accademia delle Scienze di Chicago. Credit: https://www.doc.mode.unibo.it

Era costituito da un’imponente sfera di circa 5 metri di diametro all’interno della quale trovavano posto un paio di decine di spettatori seduti su una piattaforma che fungeva da piano dell’orizzonte; le stelle erano ricreate per mezzo di circa 700 fori di diverso diametro praticati sulla superficie della sfera, attraverso i quali filtrava luce dall’esterno. Il Sole invece era riprodotto utilizzando una lampada e la luna e le fasi grazie al movimento di alcuni dischi metallici che si sovrapponevano. La sfera, ruotando attorno agli spettatori per mezzo di motori elettrici, ricreava il moto apparente della volta stellata, mentre la posizione dei pianeti in una determinata data era simulata lasciando libero solamente uno degli innumerevoli fori praticati lungo l’eclittica, ovvero quello corrispondente alla reale posizione del pianeta. All’inizio del secolo scorso erano quindi disponibili planetari relativamente raffinati ma che presentavano parecchie difficoltà costruttive legate non solo alle loro dimensioni, via via crescenti per poter ospitare sempre più spettatori, ma anche all’architettura stessa del congegno. Per far fronte a queste difficoltà, era quindi necessario un ulteriore passo avanti, quello decisivo: perché non lasciare ferma la sfera e far muovere al suo interno lo strumento che fornisce l’illuminazione agli oggetti celesti? Fu questa la rivoluzione che portò ai planetari moderni, quelli a proiezione. Questo cambiamento epocale prese avvio nel 1913, quando l’ingegner Oskar von Miller, fondatore del Deutsches Museum di Monaco di Baviera, commissionò alla ditta Carl Zeiss di Jena la costruzione di uno strumento che fosse in grado di riprodurre, attraverso un’unica macchina, il moto della sfera celeste, dei pianeti e della Luna. Il progetto subì però una battuta d’arresto a causa dello scoppio del primo conflitto mondiale, ma nel 1919, quando venne ripreso, Walter Bauersfeld, capo ingegnere Zeiss, propose la soluzione definitiva: creare una cupola fissa di grandi dimensioni, non illuminata dall’esterno, che fungesse da schermo di proiezione; al centro dello spazio sovrastato dalla cupola, mantenuto completamente buio, doveva essere installata un’apparecchiatura rotante su più assi, di dimensioni contenute, che fosse in grado di proiettare sulle pareti curve della cupola le stelle fisse, il Sole, la Luna, i pianeti e riprodurre i loro movimenti. Avvenne così il cosiddetto “miracolo di Jena”: il primo proiettore planetario al mondo, lo Zeiss Mark I, venne messo in servizio il 16 settembre 1923 e presentato alle autorità in una sessione privata presso il Deutsches Museum di Monaco il 21 ottobre dello stesso anno.

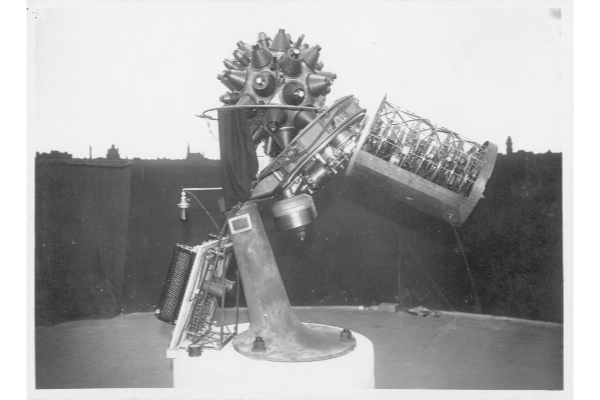

Lo Zeiss Modello I del Deutsches Museum di Monaco di Baviera. Credit: https://planetarium100.org

Dopo alcune settimane di prove, egregiamente superati i test previsti, il proiettore venne riportato a Jena per la messa a punto finale. E così, il 7 maggio 1925 – sempre presso il Deutsches Museum – fu celebrata l’apertura al pubblico del primo planetario moderno del mondo, dotato di una cupola di 10 metri di diametro ed equipaggiato proprio con quello Zeiss Mark I ormai completo e collaudato. Numerosi “cieli in una stanza” vennero aperti un po’ ovunque negli anni seguenti, ma a noi sta particolarmente a cuore la data del 20 maggio 1930, quando il Civico Planetario “Ulrico Hoepli” di Milano, con il suo Zeiss Mark II poi sostituito dall’attuale Zeiss Mark IV, iniziò la sua lunga avventura.

Particolare della macchina planetario Zeiss Mark IV del Civico Planetario “U. Hoepli” di Milano. Credit: Associazione LOfficina.

Oggi in gran parte del mondo le macchine planetario opto-meccaniche, come Zeiss IV, sono veri e propri oggetti da museo, spesso soppiantati da proiettori digitali. Al Planetario di Milano invece il fascino di una volta continua: grazie a un notevole lavoro di manutenzione, ogni anno decine di migliaia di visitatori rimangono ancora incantati dall’incredibile macchina delle stelle, la stessa che ha regalato emozioni e suscitato meraviglia nei loro genitori, se non addirittura nei loro nonni.

Il prossimo 20 maggio, in occasione del novantacinquesimo compleanno del Civico Planetario di Milano, Associazione LOfficina proporrà una serata speciale che combinerà lo spettacolo del cielo stellato con la musica anni ’30 eseguita dal vivo dal quartetto “The Blind Rats”. Non mancate!